Windows に TeX Live を用いて LaTeX 環境を構築します。

また、PDF への変換をはじめとする基本的なコマンドの利用方法や、Visual Studio Code との連携による利用方法もまとめます。

TeX Live

TeX Live は「TeX ディストリビューション」の 1 つです。

ディストリビューションとは、主要機能を備えた処理系や、拡張パッケージなどの各種ツールをまとめて提供する配布形態です。

インストールやセットアップをサポートし、一般ユーザにおけるソフトウェアの導入と利用を容易にします。

Windows においては、TeX Live と MiKTeX とが有名です。

特に、TeX Live は世界的に最も普及し、多くのユーザに利用されており、更新頻度と保守性も高いです。

そのため、ここでは TeX Live を利用し、セットアップを行います。

LaTeX の種類

同じ LaTeX にもいくつかの種類があります。

顕著なバージョンは下記 4 つであり、初版リリースが古いものから順に並べています。

- pLaTeX(1995年)/ upLaTeX(2007年)

- pdfLaTeX(1997年)

- XeLaTeX(2004年)

- LuaLaTeX(2007年)

この内、pdfLaTeX 以外が、日本語の文書作成をサポートしています。

特に、pLaTeX と、その派生版である upLaTeX が普及し、広く利用されていました。

しかし、pLaTeX / upLaTex は LaTeX2e(TeX プロジェクト)を前提に開発されており、開発進行中の LaTeX3 への移行やメンテナンスがサポートされなくなる可能性があります。

そのため、XeLaTex または LuaLaTeX の利用が推奨されています。

ここでは、より一般的かつ普及している LuaLaTeX を用います。

環境構築

TeX Live により、LuaLaTex や pLaTeX をはじめ、各種ツールをインストールします。

また、動作確認を行い、アップデートの方法についてもまとめます。

インストール

- 「公式サイト」へアクセス

- 「Easy Enstall」の「install-tl-windows.exe」をクリック(ダウンロード開始)

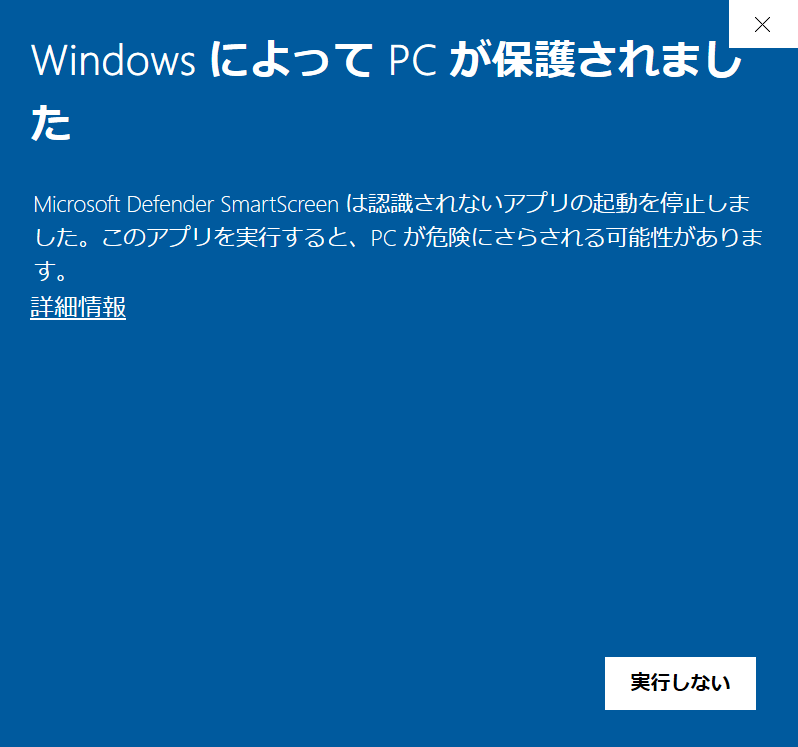

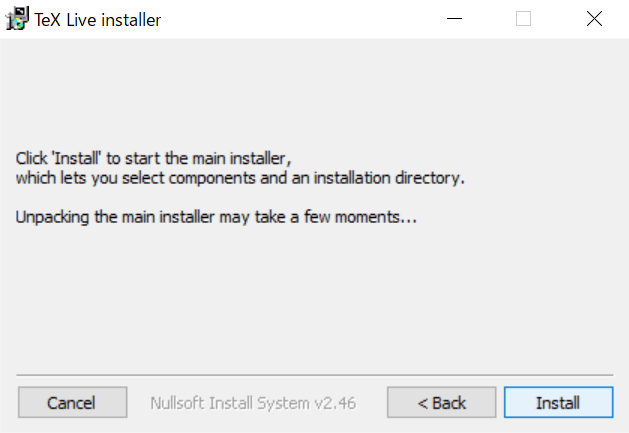

install-tl-windows.exeをクリック- ダウンロードした「install-tl-windows.exe」をダブルクリックして実行

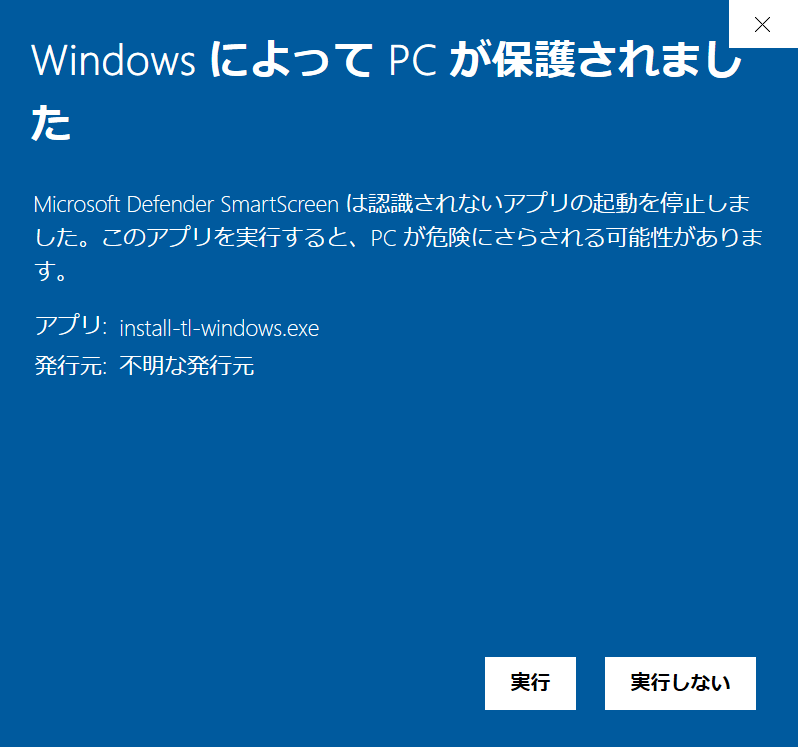

- 詳細情報をクリック

- 実行をクリック

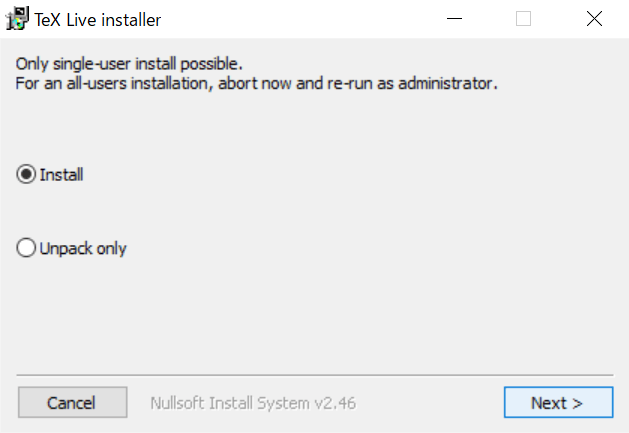

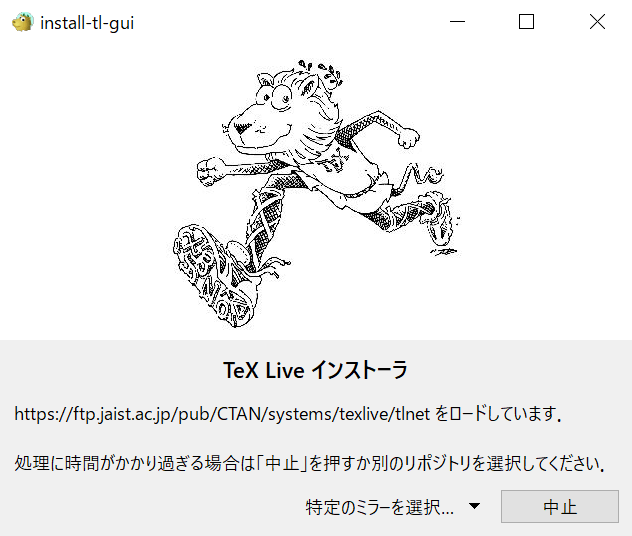

- 「TeX Live インストーラ」のダイアログが展開するまで順次クリック

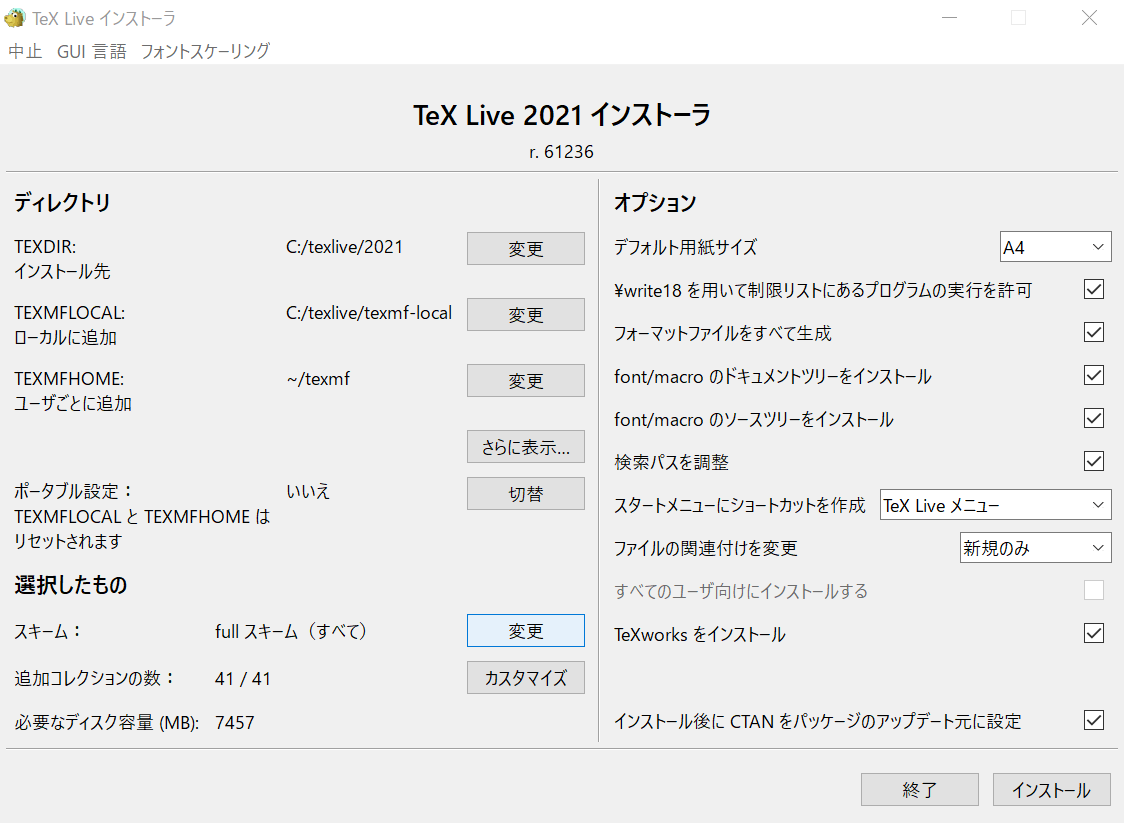

初期設定のままでは、7GB を超えるファイルをインストールすることになります。

そのため、必要最低限のツールを選択する必要があります。

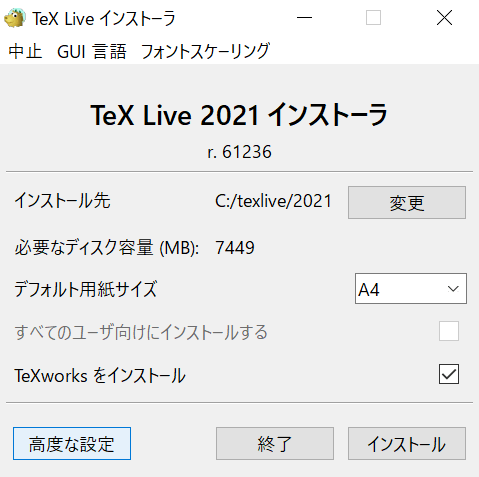

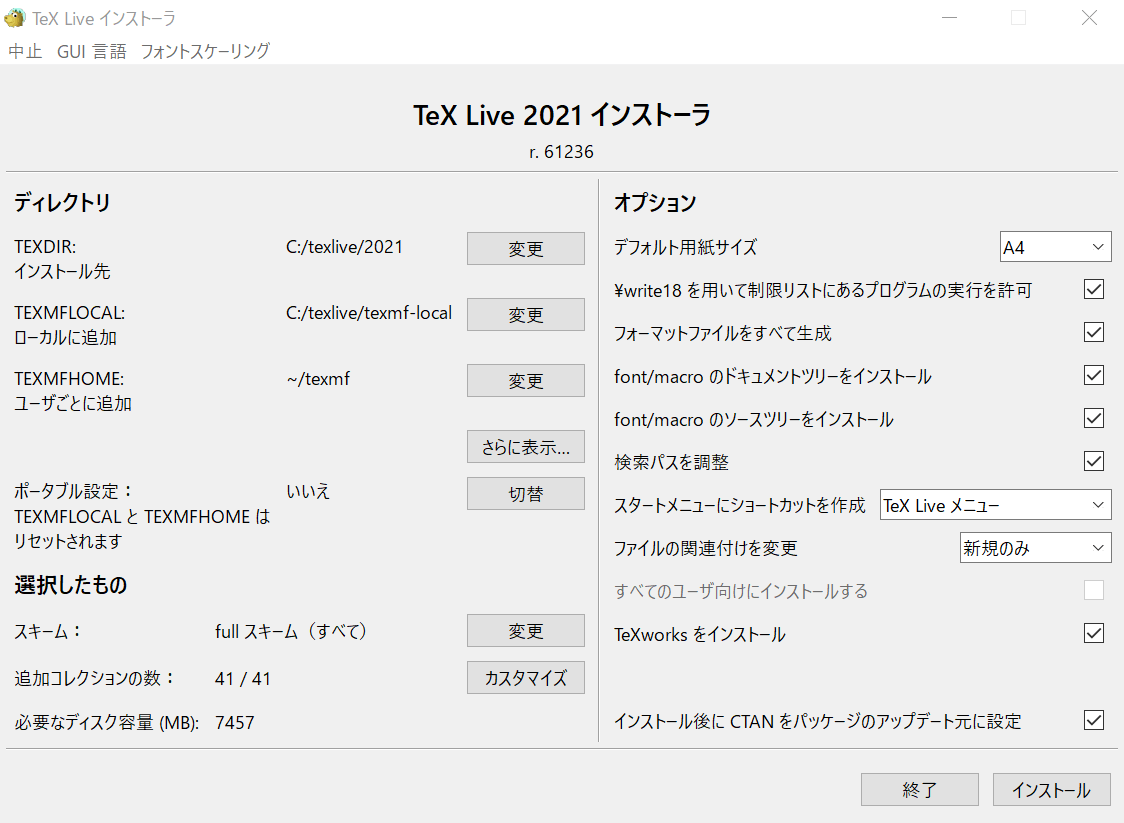

「TeX Live インストーラ」のダイアログにて、高度な設定をクリックします。

インストールの詳細設定が可能なダイアログが表示されます。

カスタマイズ可能な各セクションの概要は下表の通りです。

| セクション | 概要 |

| ディレクトリ | 各種ツールにおけるインストールフォルダの設定 |

| 選択したもの | インストールするスキーム(パッケージセットの規模と用途)や、コレクション(パッケージ、拡張機能、フォント)の設定 |

| オプション | 用紙サイズやフォント関連ファイルなどの細かな設定 |

ディレクトリおよびオプションの設定は、基本的にデフォルトで構いません。

必要に応じて変更しますが、ここではデフォルトのままにします。

選択したものにて、インストールするツールを選定します。

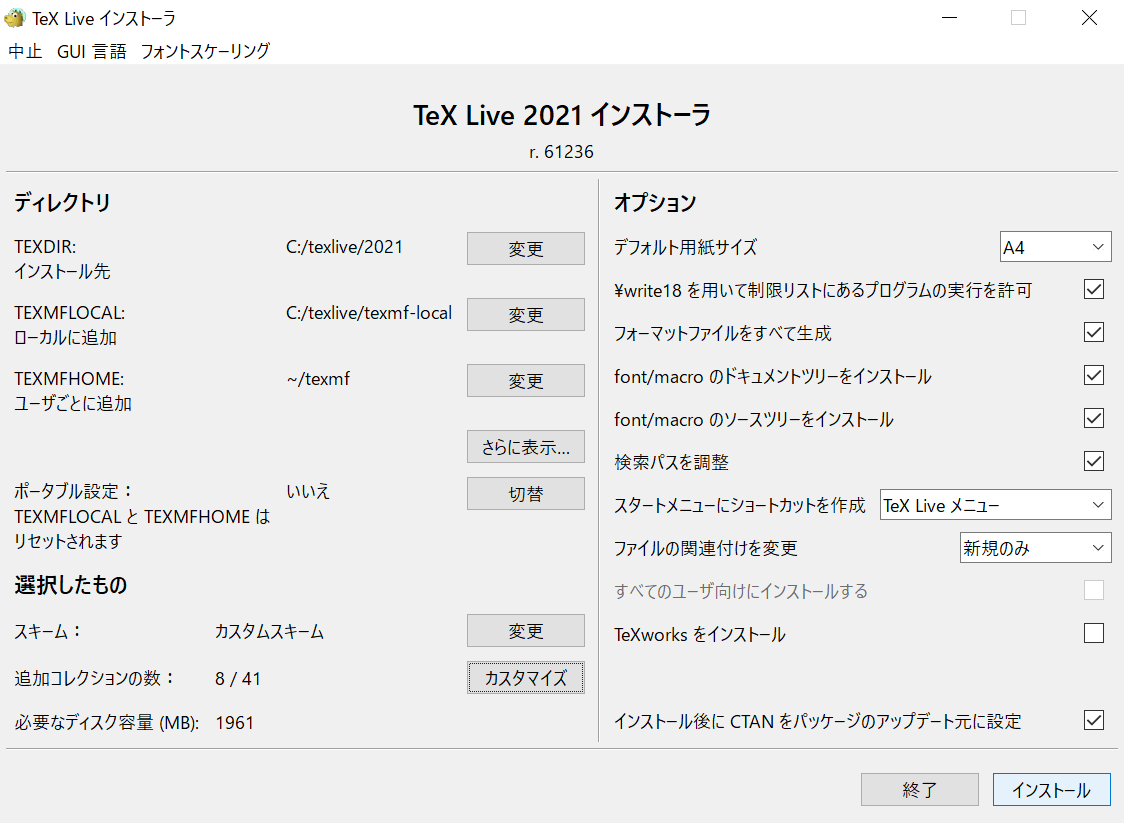

ここでは、基本的な実行に必要なツールを選択し、合計で約 2GB のインストールとなりました。(画像参照)

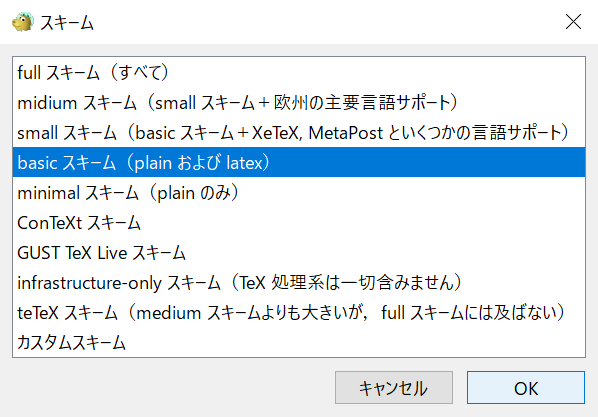

- 「スキーム」の変更をクリック

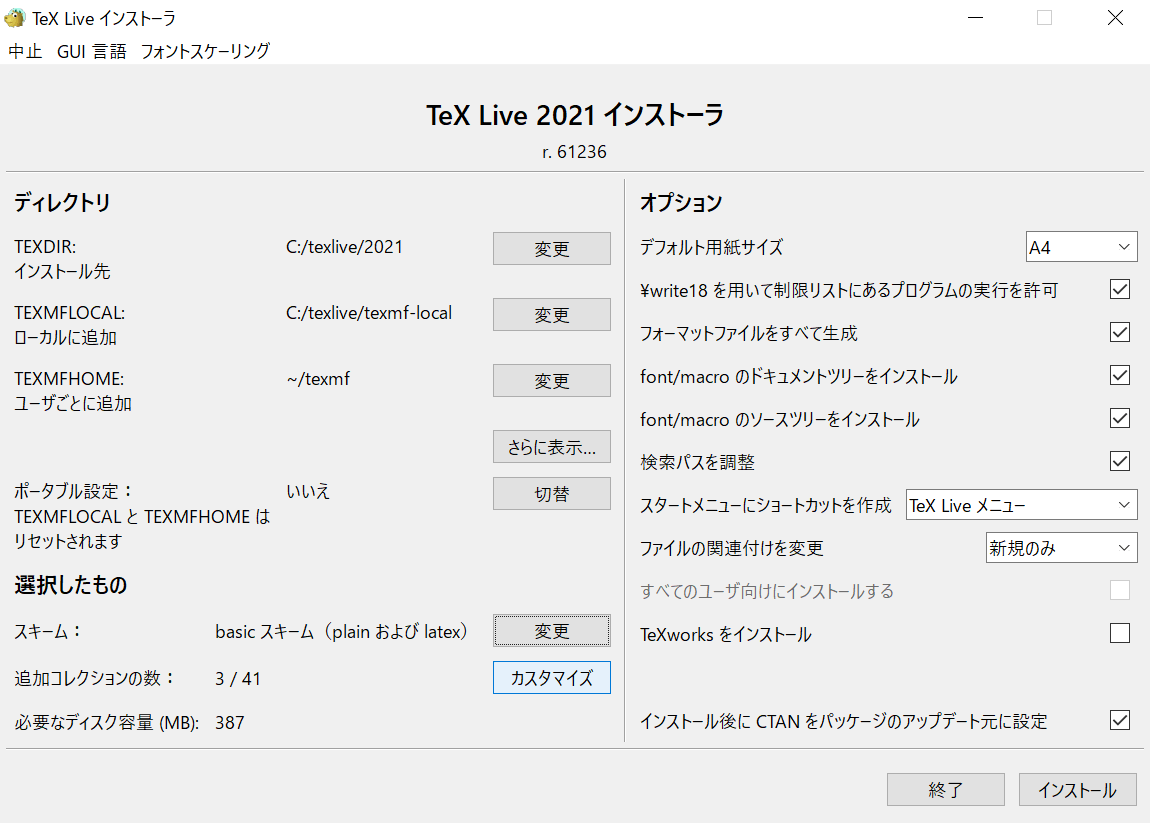

- 「basic スキーム(plain および latex)」を選択して OK をクリック

- 「追加コレクションの数」のカスタマイズをクリック

- 必要なツール(任意)をチェックして OK をクリック

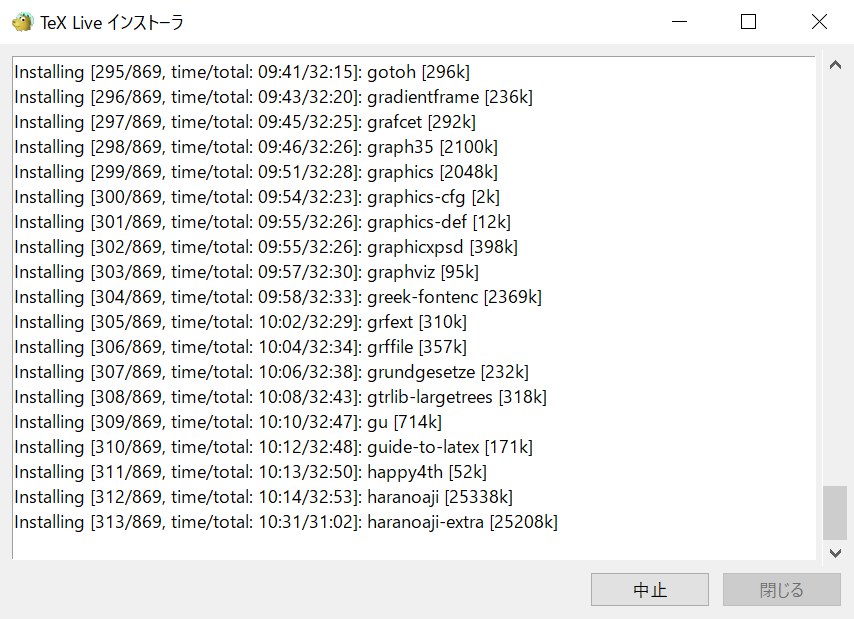

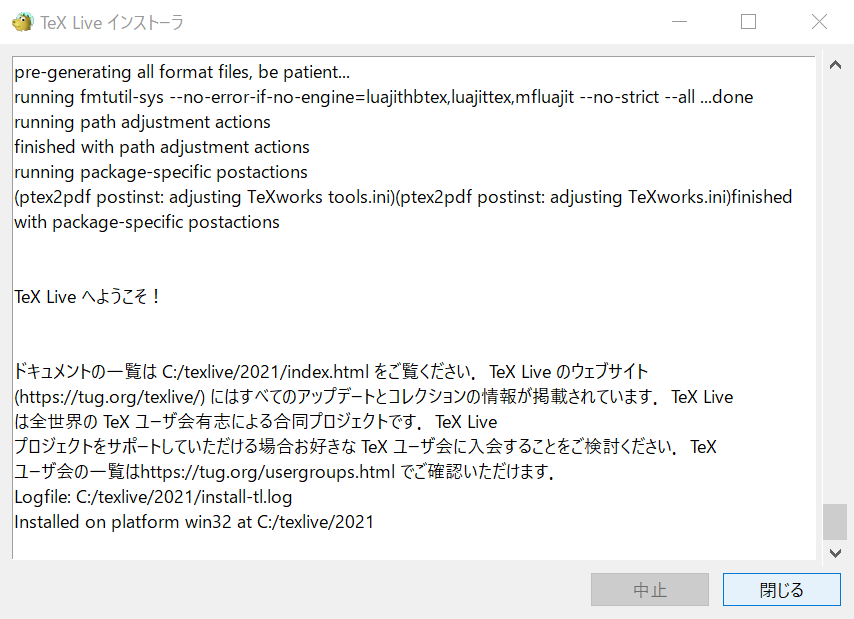

インストールをクリックしてインストールを開始します。

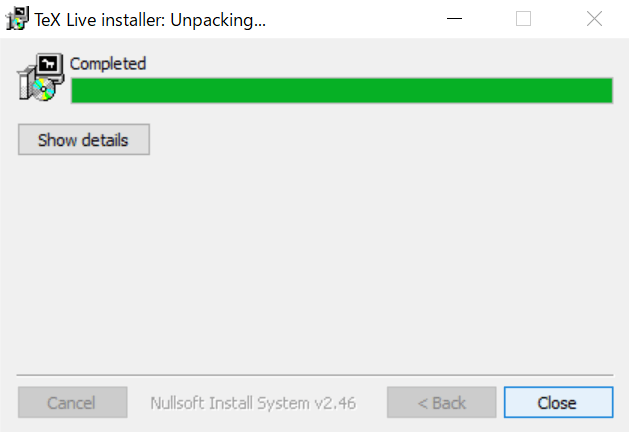

インストールの完了を確認のうえ、「TeX Live インストーラ」の閉じるをクリックします。

最初に展開した「TeX Live Installer」についても、Closeをクリックします。

参考までに、当環境においては、インストール完了まで約 30 分かかりました。

インストールは以上で終了です。

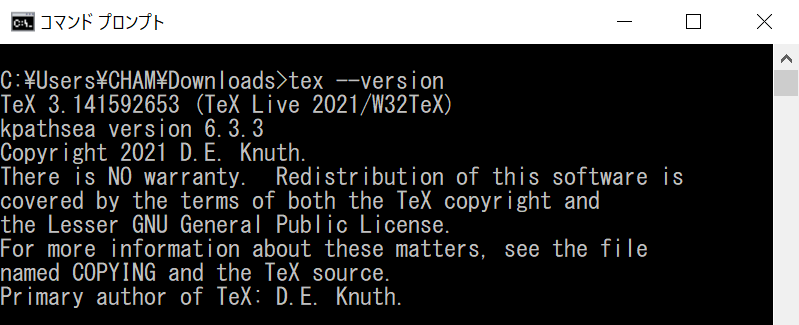

動作確認

コマンドプロンプトに下記コマンドを入力し、バージョンが表示されれば、正常にセットアップされています。

コマンドプロンプトは、タスクバーの検索欄か、Windows + r で起動した「ファイル名を指定して実行」のダイアログに、cmd と入力して起動します。

tex --version

参考までに、latex --version、platex --version、lualatex --versionなどでもバージョンの確認は可能です。

アップデート

TeX Live には、tlmgrというコマンドラインツールも同梱されています。

これは「TeX Live Manager」(パッケージ管理ツール)の CUI 版です。

コマンドプロンプトにおいて、下記コマンドを実行することでパッケージのアップデートを行うことができます。

tlmgr update --self --allTeX Live の更新頻度は高いため、定期的にアップデートを実行することにより、最新版の実行環境を備えることができます。

実行方法

LuaLaTeX の利用を前提として、ソースファイルの作成から PDF 変換までを行います。

コーディングに便利なエディタを用意します。

高機能なプラグインが豊富に用意されており、カスタマイズ性が高く、使い勝手が良い有名なテキストエディタを 3 つ挙げます。

| テキストエディタ | 提供元 |

| Visual Studio Code | Microsoft |

| Atom | GitHub |

| Brackets | Adobe |

基本的に無料で、インストールしたら直ぐに利用可能です。

Windows の「メモ帳」でもプログラムの記述は可能ですが、自動補完やハイライト表示、キーバインドなど、開発スピードを向上させる各種機能を持つテキストエディタは必須アイテムです。

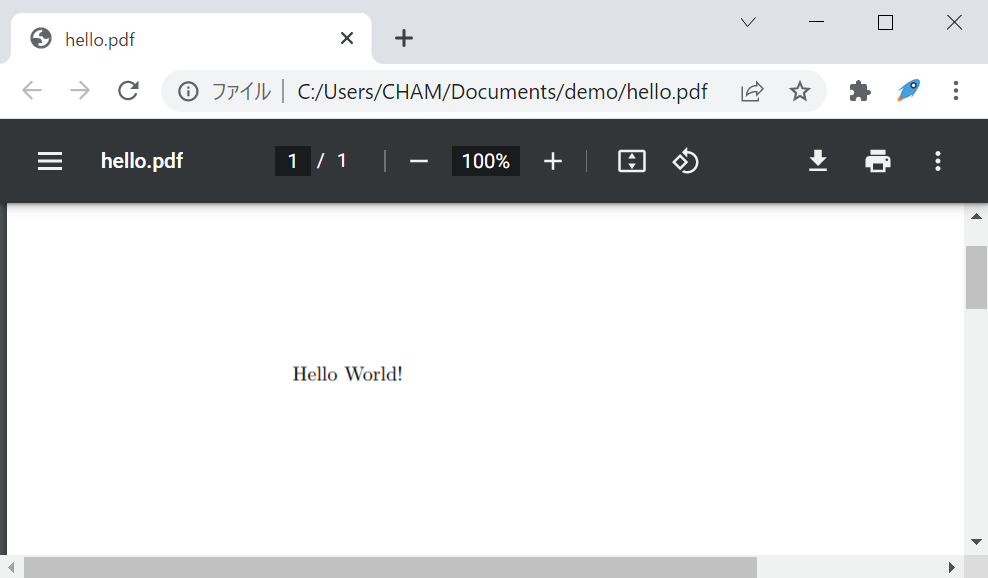

簡単なサンプルとして、お馴染みの挨拶を記載した PDF を作成します。

下記コードをテキストエディタ等で記述し、hello.tex として任意のディレクトリに保存します。

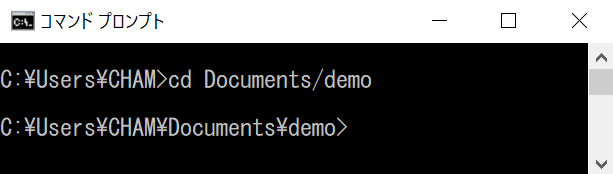

ここでは、C:\Users\CHAM\Documents\demo に保存します。

\documentclass{ltjarticle} % LuaLaTeX のフォーマット指定

\begin{document}

Hello World!

\end{document}コマンドプロンプトを起動して、hello.tex が存在するディレクトリに移動します。

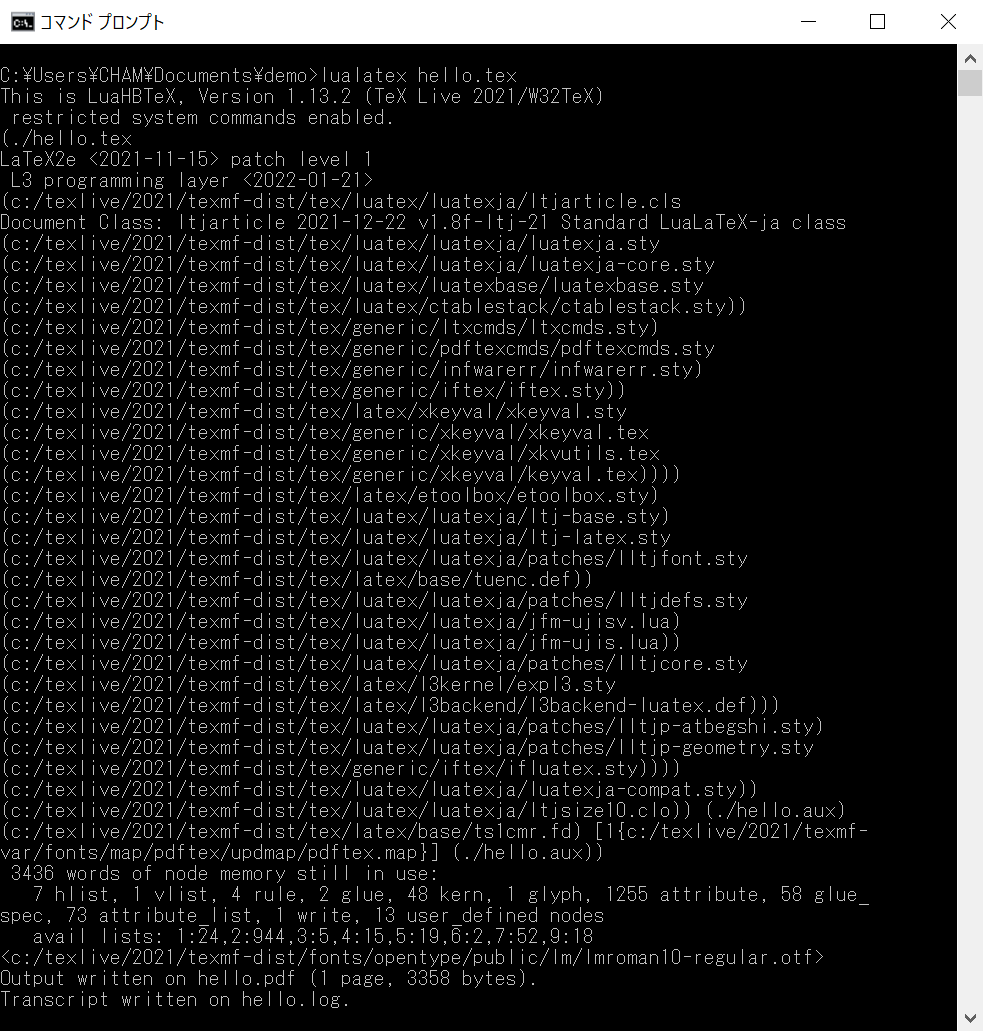

下記形式のコマンドにより、ソースファイルから PDF へ変換します。

lualatex <file-name>.tex

同じディレクトリに hello.pdf が生成されます。

以上がコマンドライン上での実行方法です。

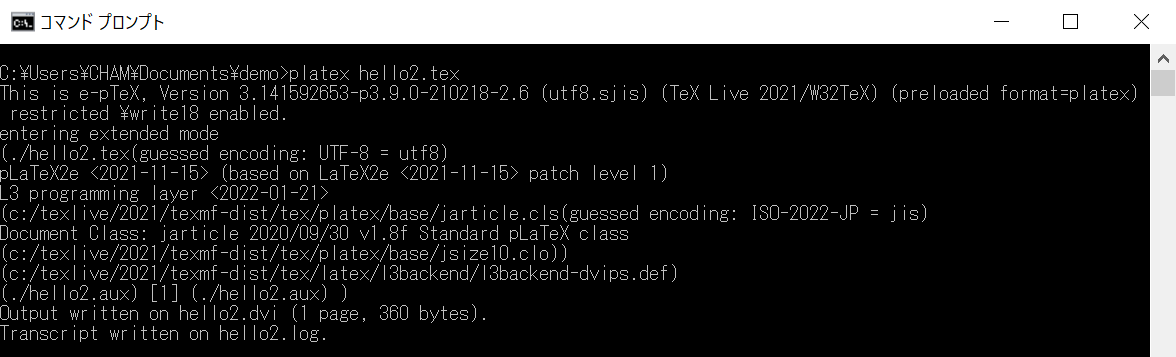

参考までに、下記は pLaTeX の利用を前提として、ソースファイルの作成から PDF 変換までを行う場合の実行フローになります。

pLaTeX を利用し、ソースファイルの作成から PDF 変換までを行います。

簡単なサンプルとして、お馴染みの挨拶を記載した PDF を作成します。

下記コードをテキストエディタ等で記述し、hello2.tex として任意のディレクトリに保存します。

ここでは、C:\Users\CHAM\Documents\demo に保存します。

\documentclass{jarticle} % pLaTeX のフォーマット指定

\begin{document}

Hello World!

\end{document}コマンドプロンプトを起動して、hello2.tex が存在するディレクトリに移動します。

下記形式のコマンドにより、*.texをコンパイルし、*.dviのバイナリファイルを生成します。

platex <file-name>.tex

コンパイルにより、同じディレクトリに hello2.dvi が生成されます。

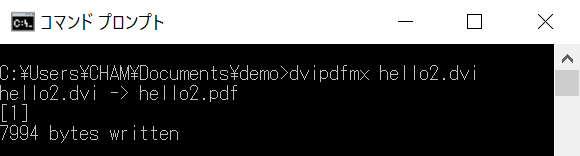

下記形式のコマンドにより、*.dviから PDF へ変換します。

dvipdfmx <file-name>.dvi

コマンドによる PDF 変換により、同じディレクトリに hello2.pdf が生成されます。

以上が pLaTeX を用いた場合のコマンドライン上での実行方法です。

VS Code との連携

Visual Studio Code(VS Code)と 各種 LaTeX とを連携させることにより、テキストエディタ上でコンパイルの実行や PDF への変換、プレビュー等を簡単に行うことができます。

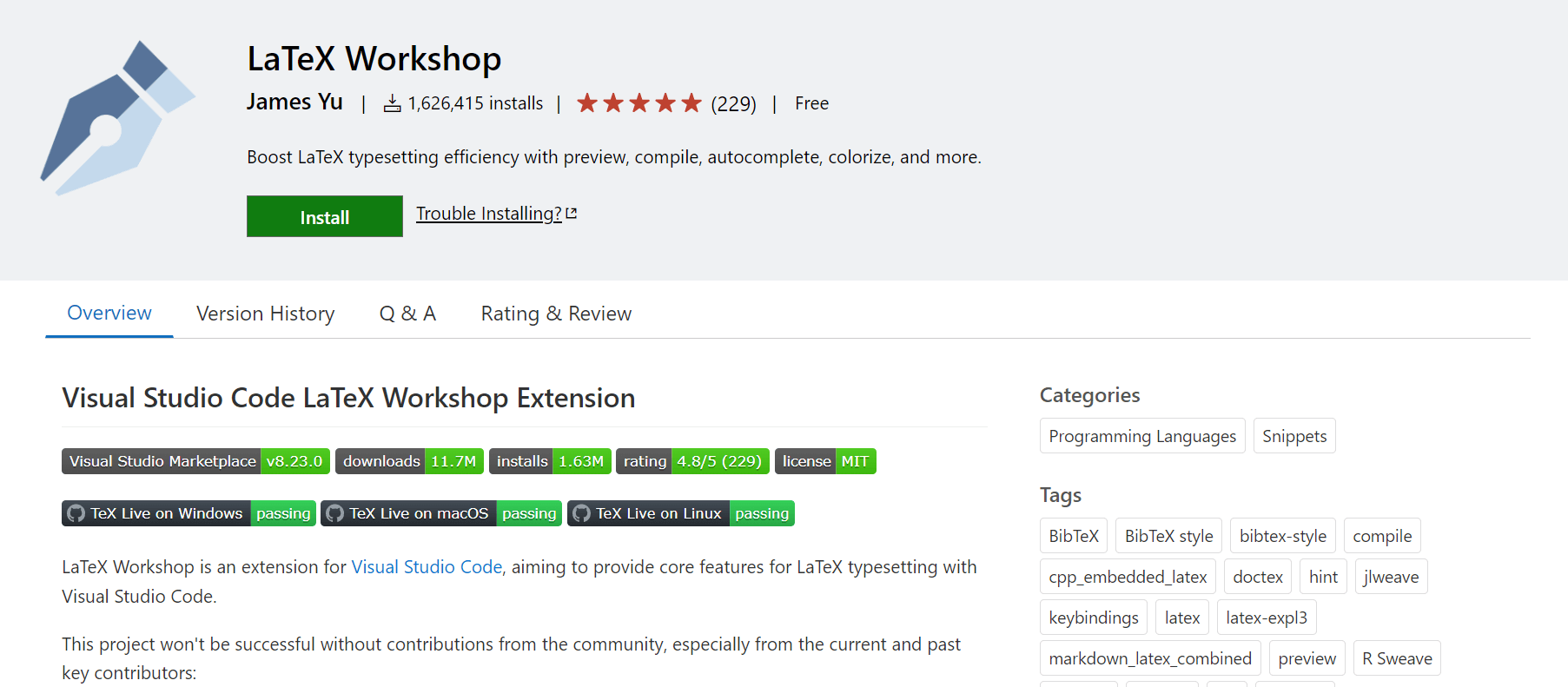

VS Code にLaTeX Workshopという拡張機能をインストールし、設定ファイルを編集することでセットアップします。

ここでは、LuaLaTeX を連携させます。

セットアップ

ここでは、公式の Marketplace からインストールします。

Installをクリックして、順次表示されるダイアログに従いインストールします。

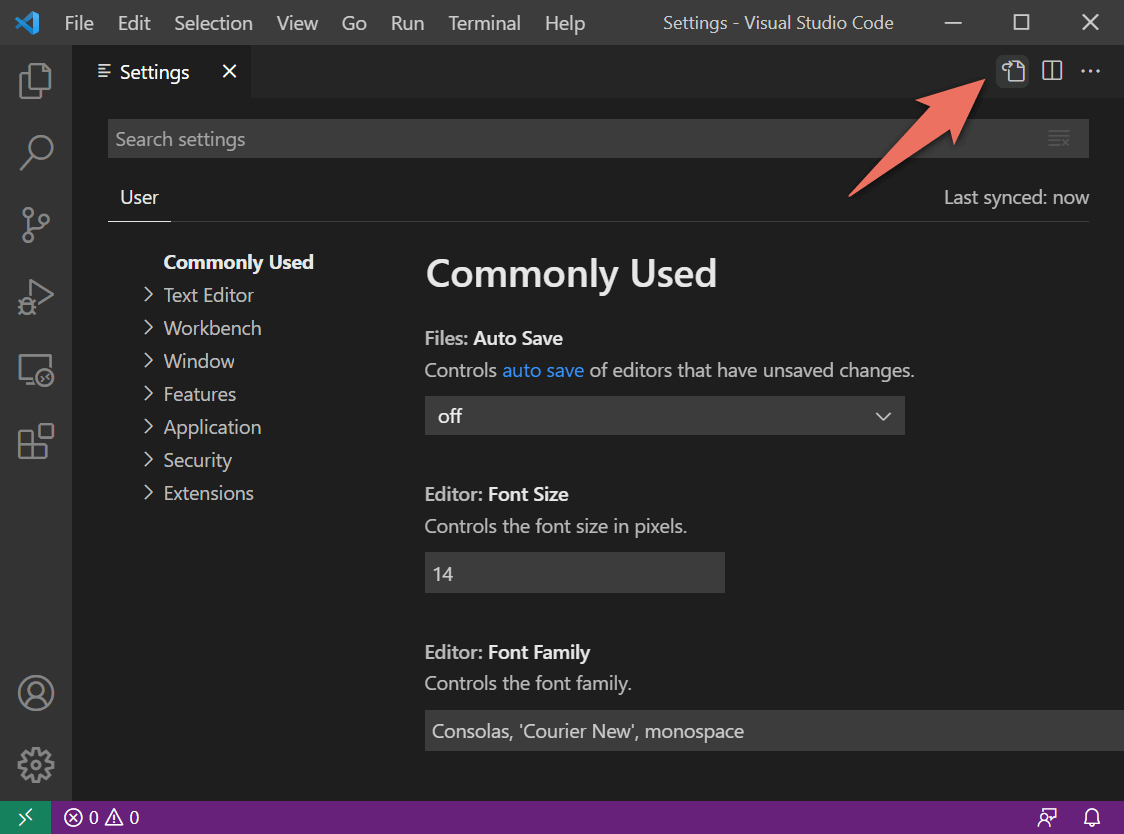

まず、VS Code の設定ファイルであるsettings.jsonを開きます。Ctrl + ,で設定画面を開き、右上のファイルマークをクリックします。

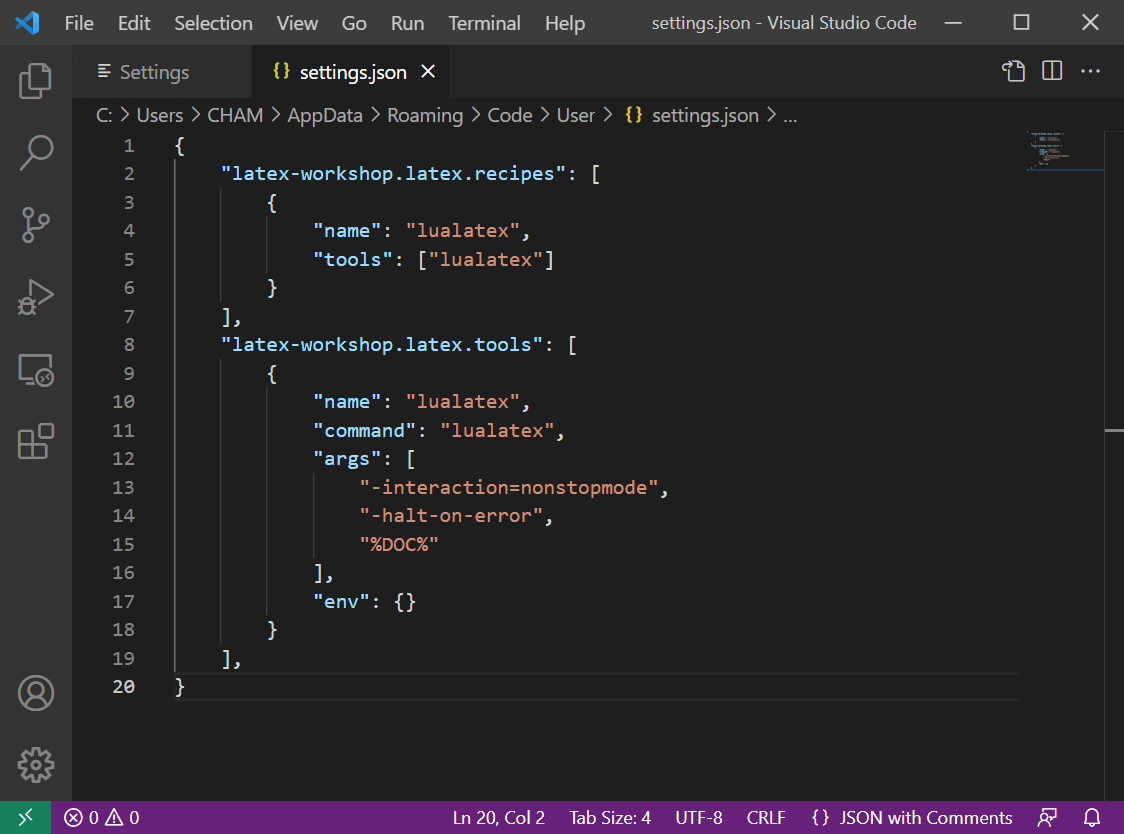

setting.jsonの展開続いて、下記コードを記述します。

recipes にツール名を指定し、tools に実行するコマンドと引数を指定します。lualatex とそのオプションを記載します。

{

"latex-workshop.latex.recipes": [

{

"name": "lualatex",

"tools": ["lualatex"]

}

],

"latex-workshop.latex.tools": [

{

"name": "lualatex",

"command": "lualatex",

"args": [

"-interaction=nonstopmode",

"-halt-on-error",

"%DOC%"

],

"env": {}

}

]

}ここでは、args に必要最低限のオプションを与えています。

それぞれの役割は下表の通りです。

| 引数 | 概要 |

|

-interaction=nonstopmode |

コマンドの実行中に生じたエラーでプログラムが中断しないようにします。このオプションがない場合、中断時にエディタを再起動する必要があるため必須です。また、%DOC% よりも上にある必要があります。 |

|

-halt-on-error |

最初のエラーでプログラムが終了させます。 |

|

%DOC% |

編集中のファイルパスを示します。 |

args に設定可能な引数の種類と詳細は、lualatex --help で確認できます。

設定ファイルの編集は以上になります。

参考までに、pLaTeX を連携させる場合は、下記のコードを記述します。

platex と dvipdfmx を同様に設定します。

{

"latex-workshop.latex.recipes": [

{

"name": "platex",

"tools": [

"platex",

"dvipdfmx"

]

}

],

"latex-workshop.latex.tools": [

{

"name": "platex",

"command": "platex",

"args": [

"-interaction=nonstopmode",

"-halt-on-error",

"%DOC%"

]

},

{

"name": "dvipdfmx",

"command": "dvipdfmx",

"args": [

"%DOC%.dvi"

]

}

]

}ここでは、args に必要最低限のオプションを与えています。

設定可能な引数の種類と詳細は、platex --help や dvipdfmx --help で確認できます。

セットアップは以上で終了です。

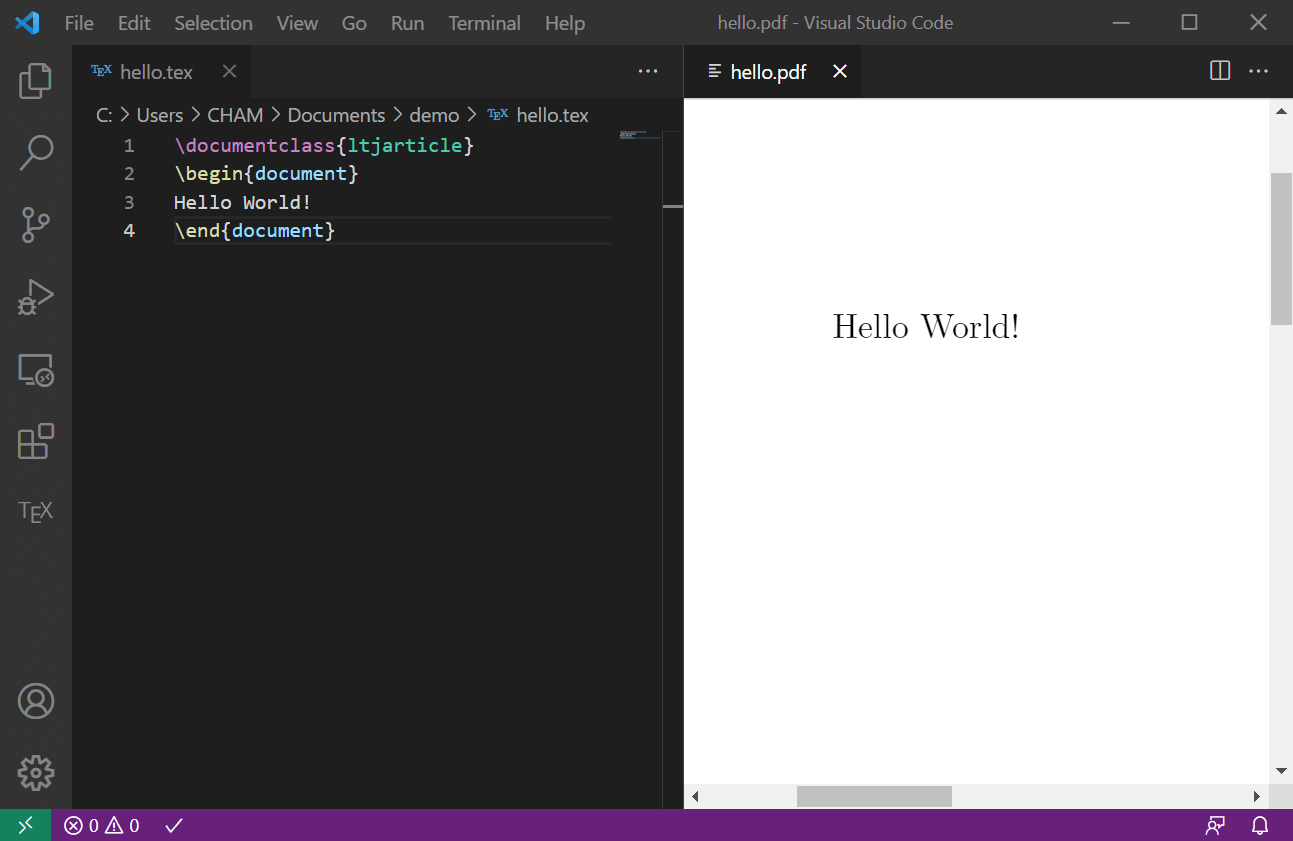

ビルドとプレビュー

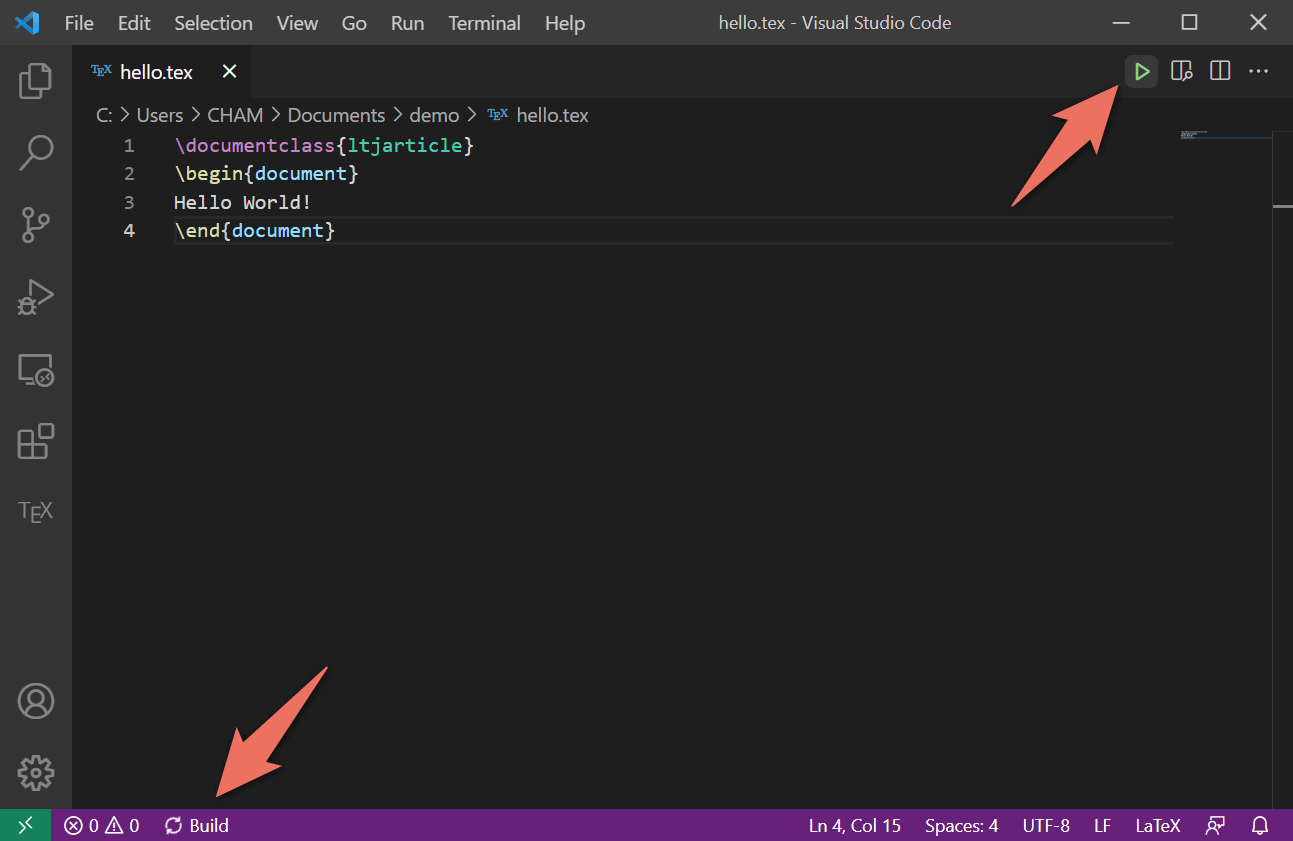

ソースファイルを VS Code で開きます。

ここでは、hello.tex を利用します。

右上の再生マークをクリックすることでビルドが開始されます。

もしくは、Ctrl + Alt + Bのキーバインドでもビルドを開始することができます。

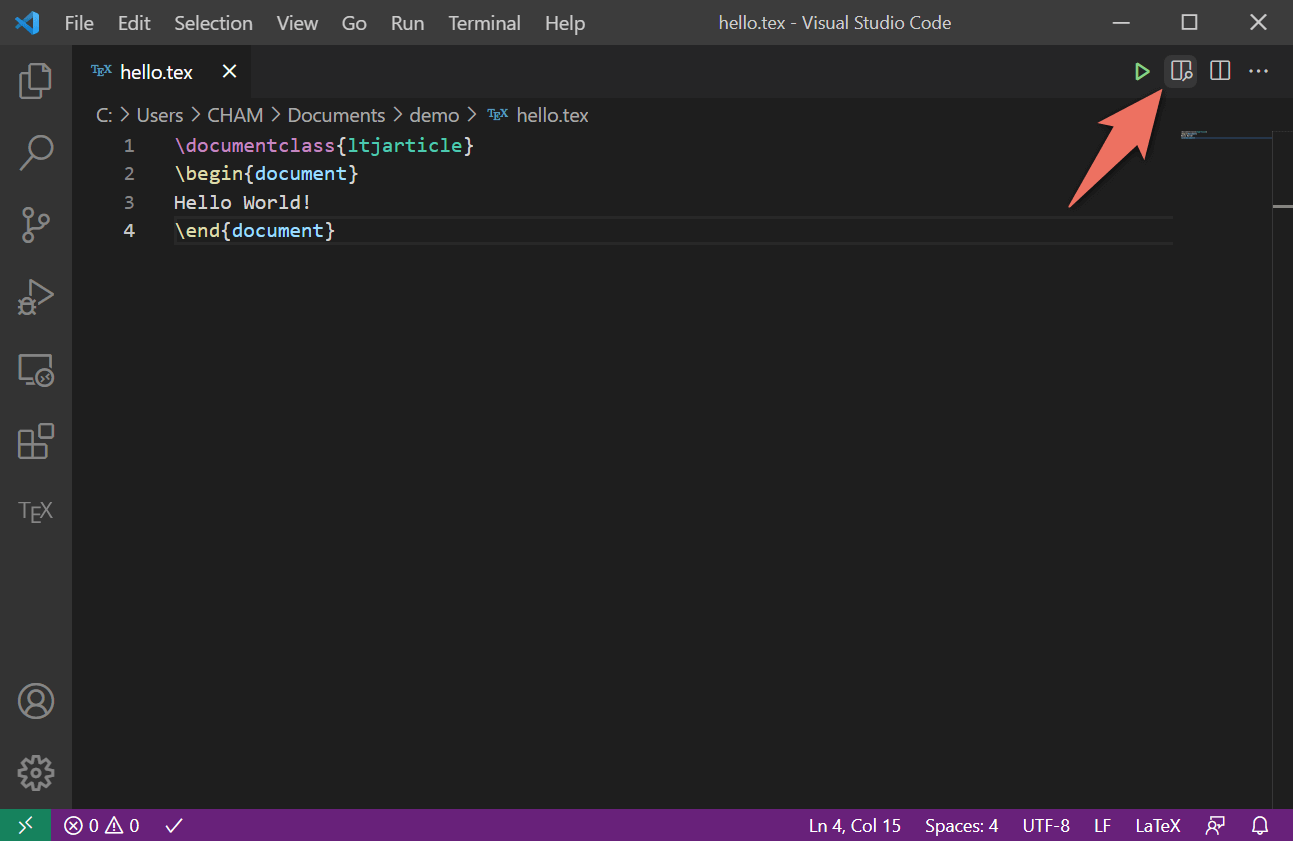

ビルド中は左下のステータスアイコンが更新マークとなり、完了するとチェックマークになります。

ビルド後は、右上のファイルマークをクリックすることで、生成された PDF のプレビューが可能です。

もしくは、Ctrl + Alt + Vのキーバインドにより確認することもできます。

Ctrl + Sでファイルを保存する際も自動でビルドされ、ビューアの PDF も更新されます。

以上が VS Code との連携によるソースファイルのビルドとプレビューの方法になります。

おすすめの参考書

LaTeX において、最も有名な参考書の 1 つです。

数式や図表、ページレイアウトなどの基本的な文法から、高度な知識が必要なカスタマイズまで、幅広く網羅されています。

学生時代、旧版を利用していましたが、レポートや論文の作成時に重宝しました。

文書作成時、ネットで記述方法を調べれば、実現したいことをある程度は表現できます。

ただし、それは付け焼き刃的な解決であり、誤りに後々気付いた場合の修正対応が煩雑になる可能性があります。

一度、この書籍を用いて体系的に学習しておけば、適切な文書作成が可能です。

CHAM

CHAM